ポイント

数人ピックアップして先に検証する場合、対象者は[給与設定]ごとに1名以上選択するようにしましょう。

残業が多い従業員や各種控除や手当がある従業員など、検証箇所が多い従業員を選択するのがおすすめです。

給与オプションの初期設定が完了したら、給与計算の検証を行います。

お手元にある過去の給与データと比較を行い、差分のある場合は設定を見直して解消しましょう。

初期設定が完了していない方は「レコル給与オプション初期設定ガイド」を確認して、初期設定を完了させてください。

給与計算をする前に、以下3つの事前準備を行います。

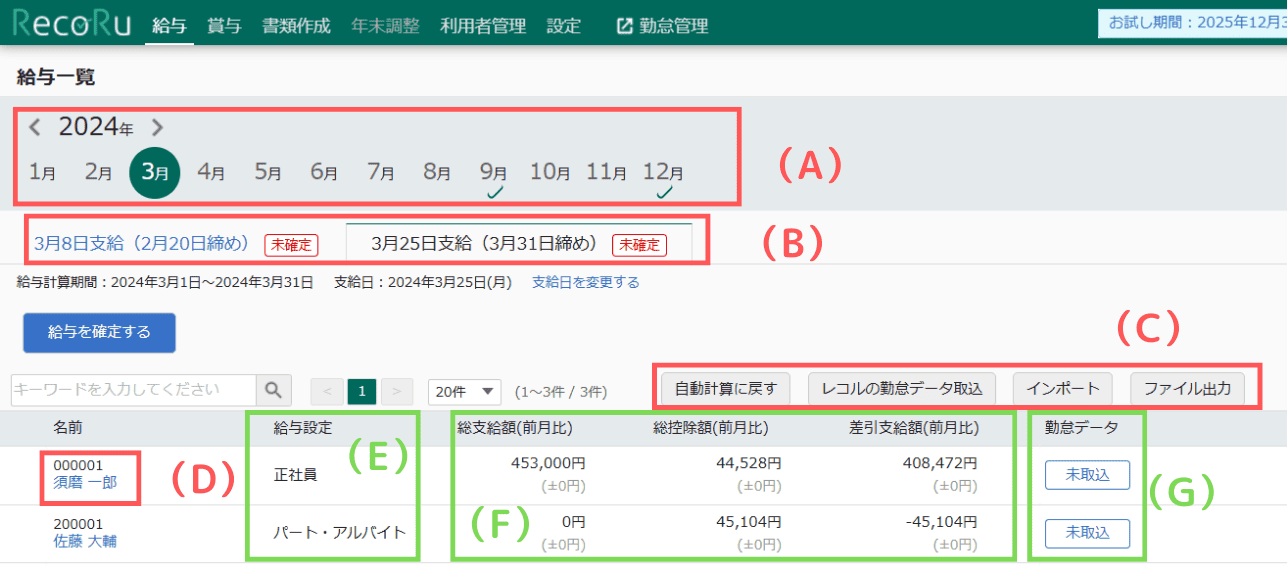

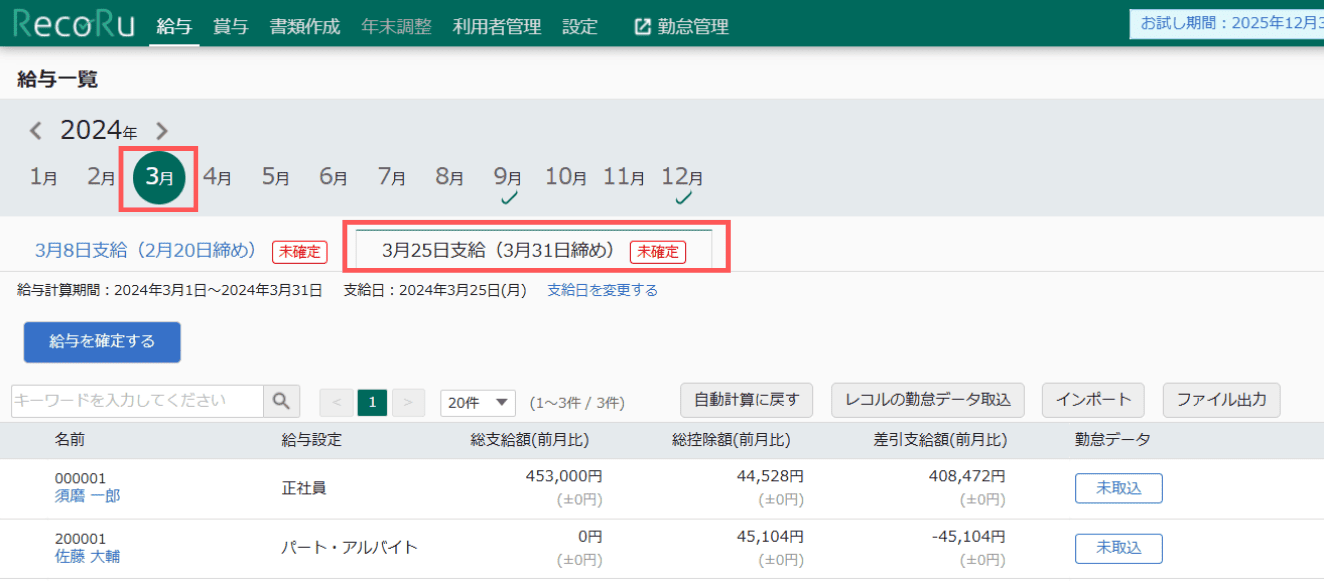

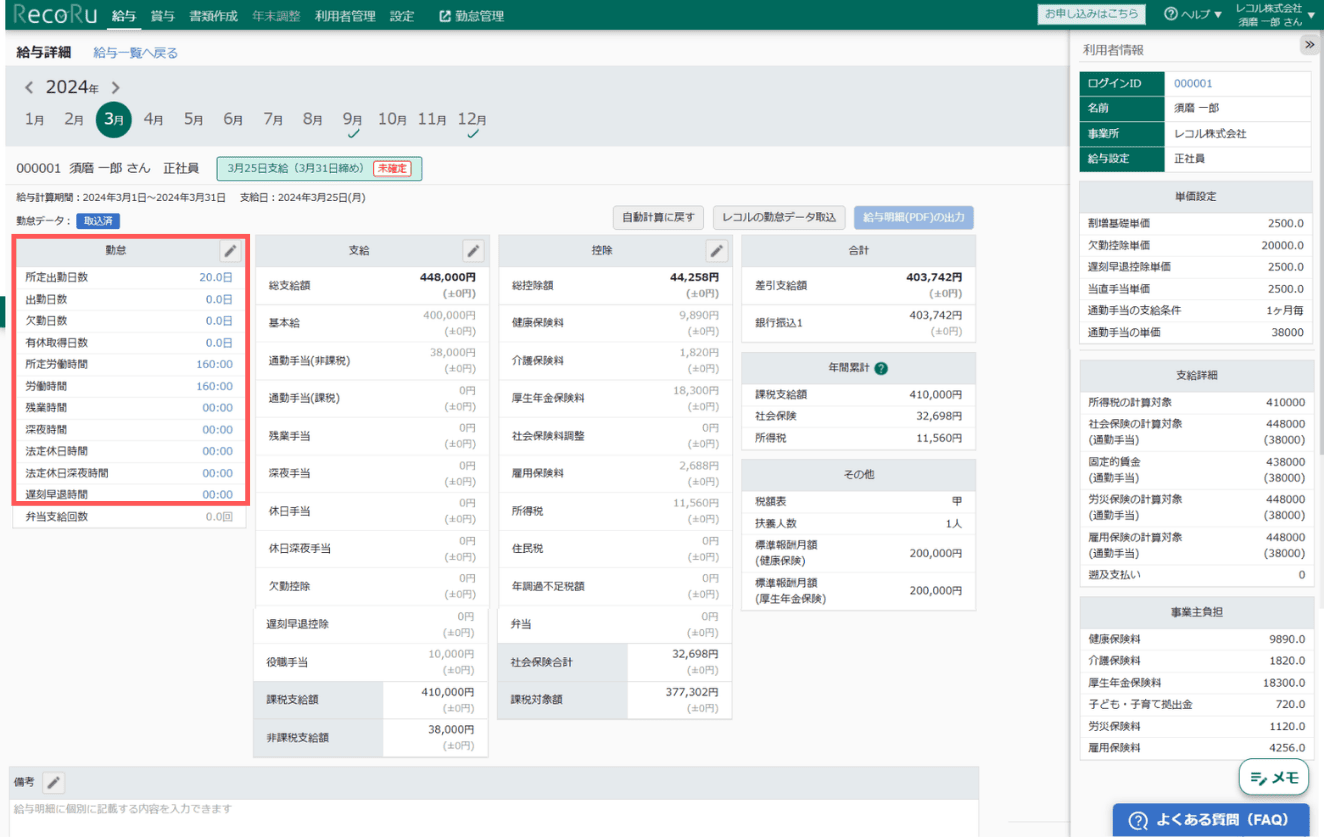

レコルの[給与メニュー]を選択すると以下のような給与一覧画面になります。

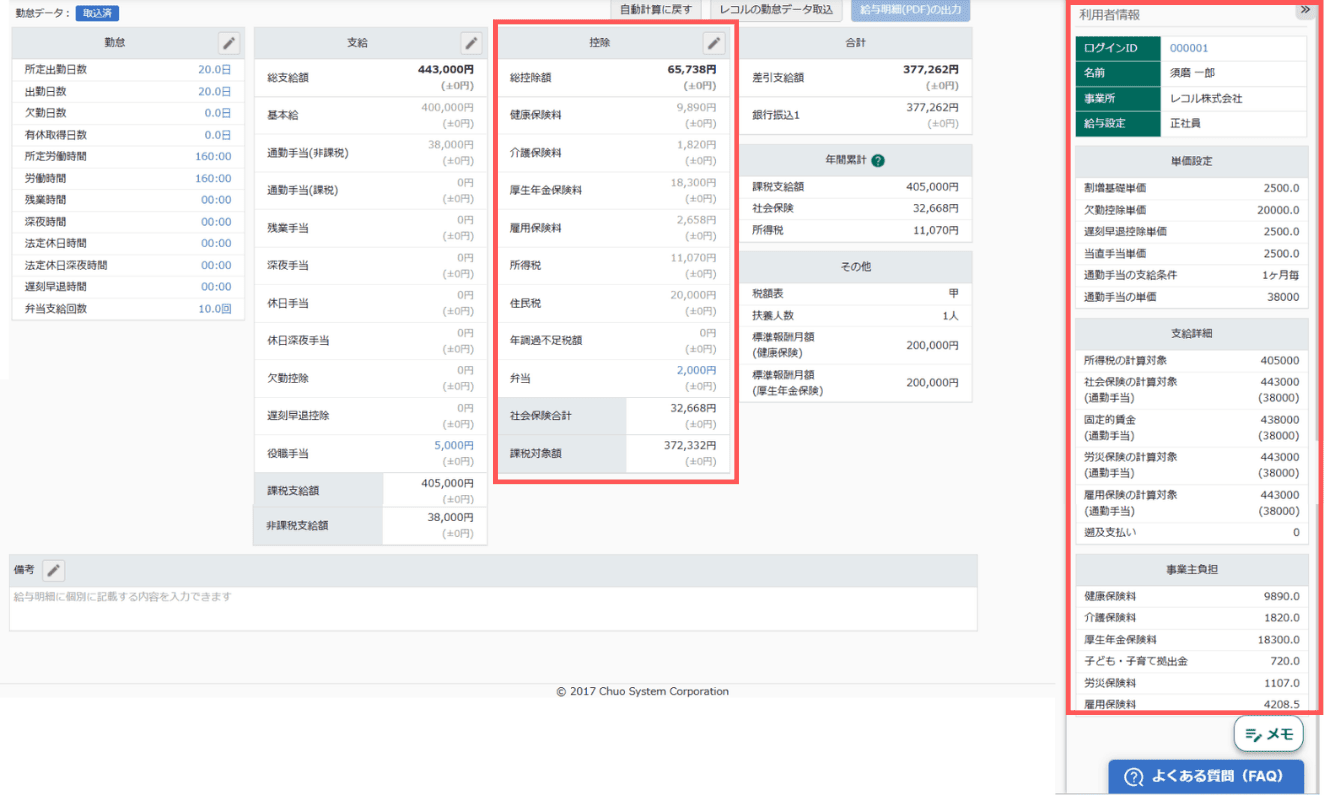

※赤で囲っている部分を今回の検証時に操作します

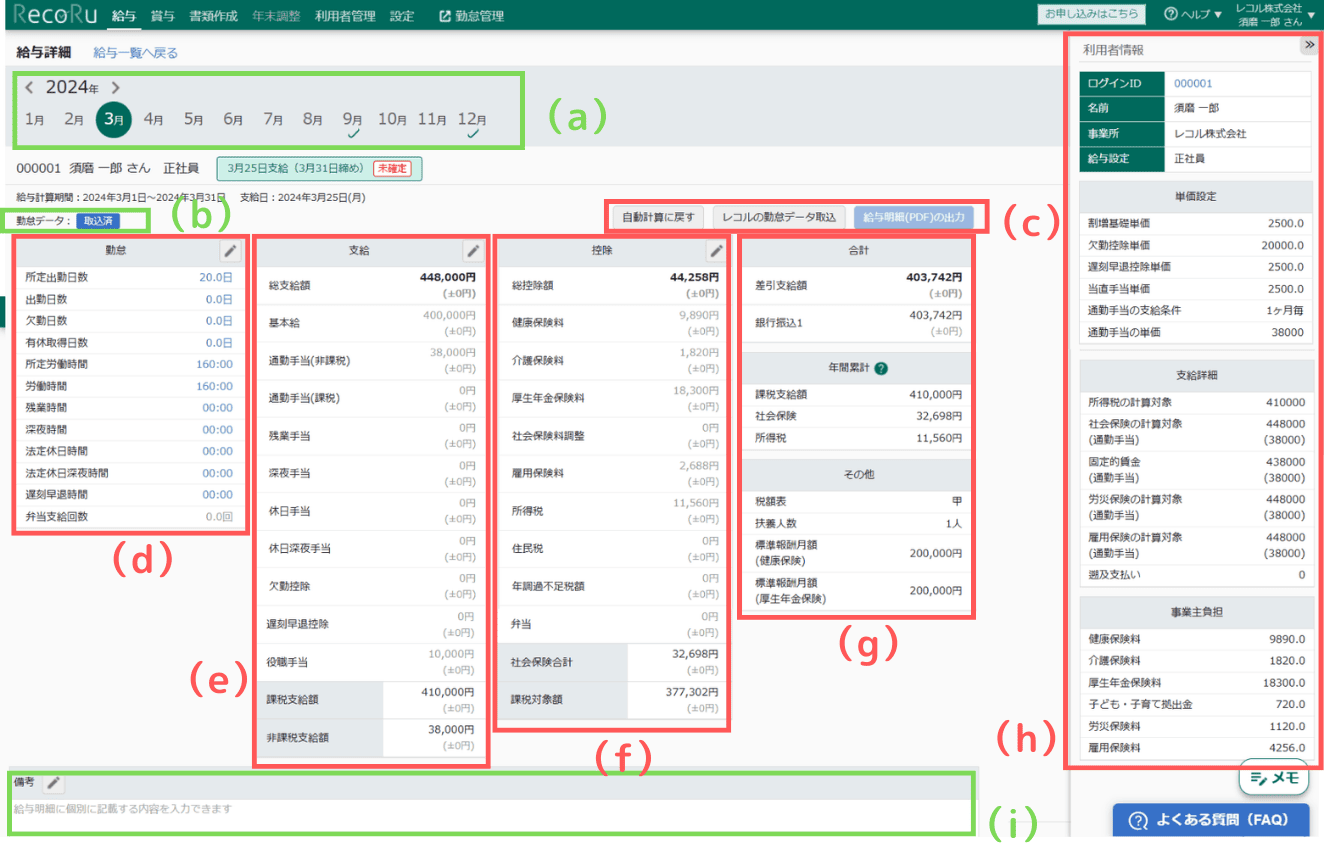

利用者名を選択すると、各利用者の給与詳細画面が開きます。

文字の色について:

青字:レコルの勤怠データ取込/インポート/手入力などで編集済み

グレー:自動計算結果

黒字:確定時点の金額※確定取り消し後も変動しない金額部分は黒字となります

※赤で囲っている部分を今回の検証時に操作します

給与明細を確定すると、従業員へ給与が公開されます。(STEP1-4の表示設定がされている場合)

また、各種書類作成が可能となります。

「給与明細を確定」した後でも、「未確定」に戻すことが可能です。

★給与を未確定に戻した場合でも、金額は変わりませんので、確定時点の給与情報(勤怠データ/支給/控除/備考など)に対して修正を行うことができます。

※未確定に戻す場合、給与設定の支給日の変更、支給項目や勤怠項目の追加等を行った場合は現在の設定が反映されますのでご注意ください。

確定後にできること

確定後にできないこと

過去の給与の中で、比較検証する月を決定します。

前月や前々月など、直近の月を検証対象にすることをお勧めしておりますが、4月など、給与改定が行われた月は避けた方がよいでしょう。

数人ピックアップして先に検証する場合、対象者は[給与設定]ごとに1名以上選択するようにしましょう。

残業が多い従業員や各種控除や手当がある従業員など、検証箇所が多い従業員を選択するのがおすすめです。

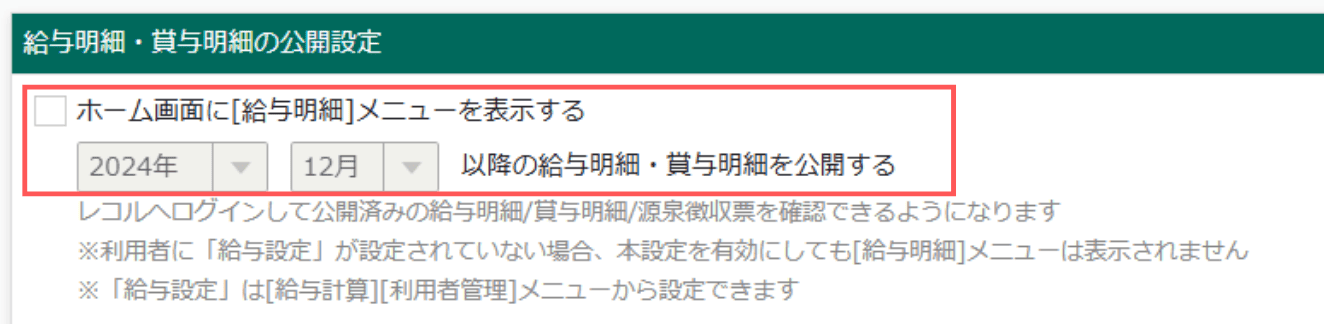

検証をする際は、従業員に誤って検証中の明細が公開されないように設定を確認します。

[設定]>[環境設定]>「給与明細・賞与明細の公開設定」で「ホーム画面に[給与明細]メニューを表示する」を無効にしてください。

※初期値では無効になっているので、有効になっていないか念のため確認しましょう

検証完了後、有効化する際は公開期間の指定が可能です。

給与一覧から検証する年月、支給日(締め日)を選択します。

<検証したい従業員が一覧に表示されていない場合>

利用者管理で利用者の「生年月日」「入社日」「給与設定」など、登録必須情報が未登録の可能性がありますので、設定を見直してください。

給与自動計算実施は以下の手順で進めてください。

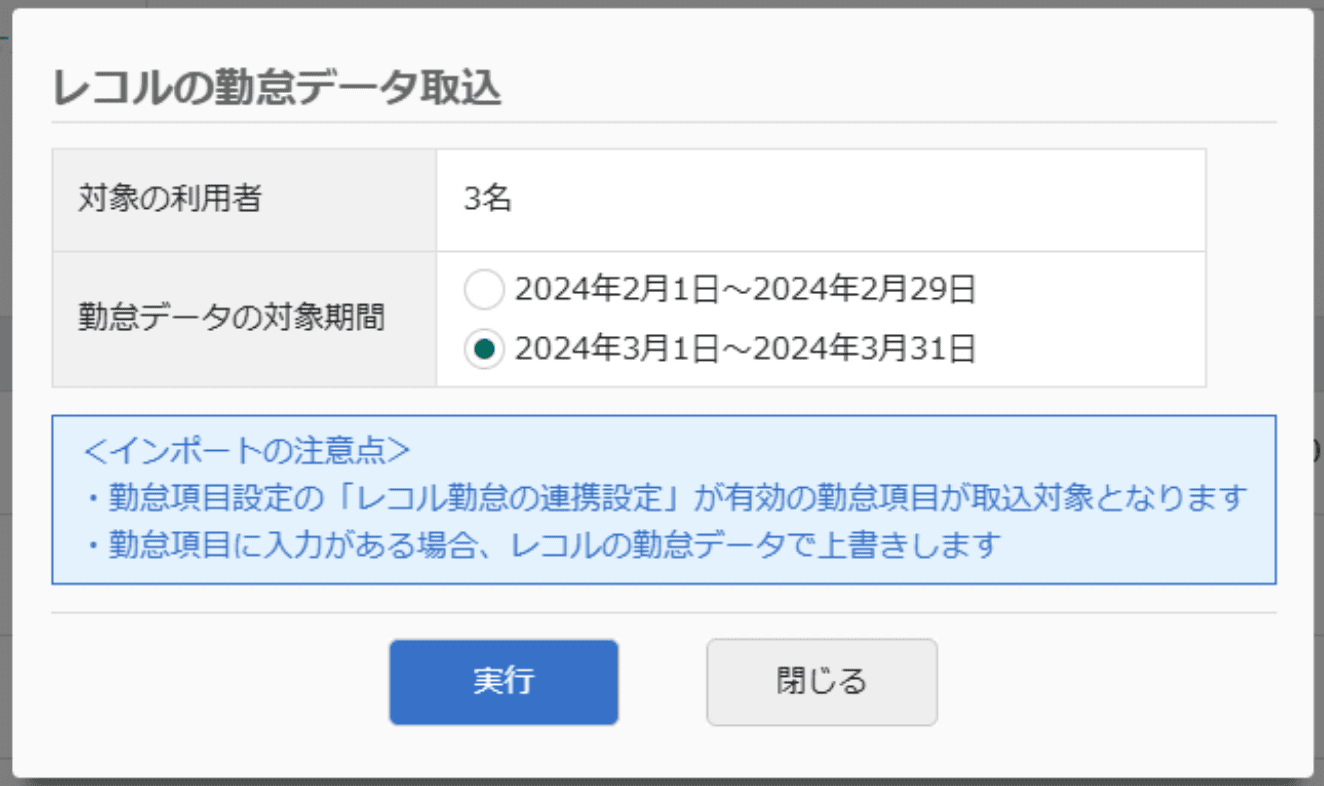

「レコルの勤怠データ取込」を選択し、取込むデータの対象期間(前月/当月)を選択し、実行します。

レコルを使用し始めたばかりで1か月分の勤怠データがない場合は、まずレコルの勤怠管理に過去の勤務データをインポートする必要があります。

詳細は「勤務データの一括更新」の「インポートを活用する」を確認し、インポート後に取込を実行してください。

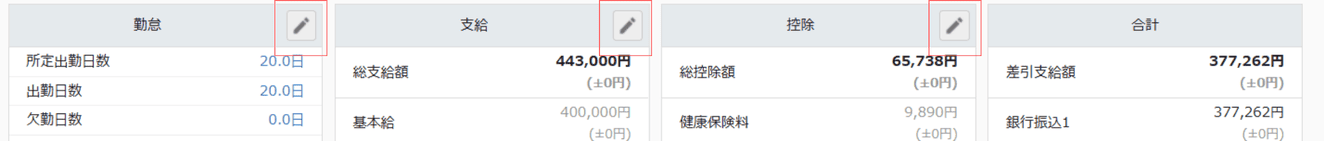

レコルの勤怠データが過去給与データ通りに取込ができているか確認します。

利用者の個人名を選択し、給与詳細ページを表示して「勤怠」欄を確認してください。

※インポート/手入力前のため、レコルの勤怠データ取込で編集されたものすべてが青字で表示されています。青字の値に間違いがないか確認してください。

<勤怠項目の取込データ結果が想定とは異なる場合>

※連携設定を更新したら、「給与一覧」に戻り、もう一度「レコルの勤怠データ取込」を実施して値を再確認してください。

勤怠データを外部データから入れたい場合は、勤怠の編集ボタンから手入力してください。

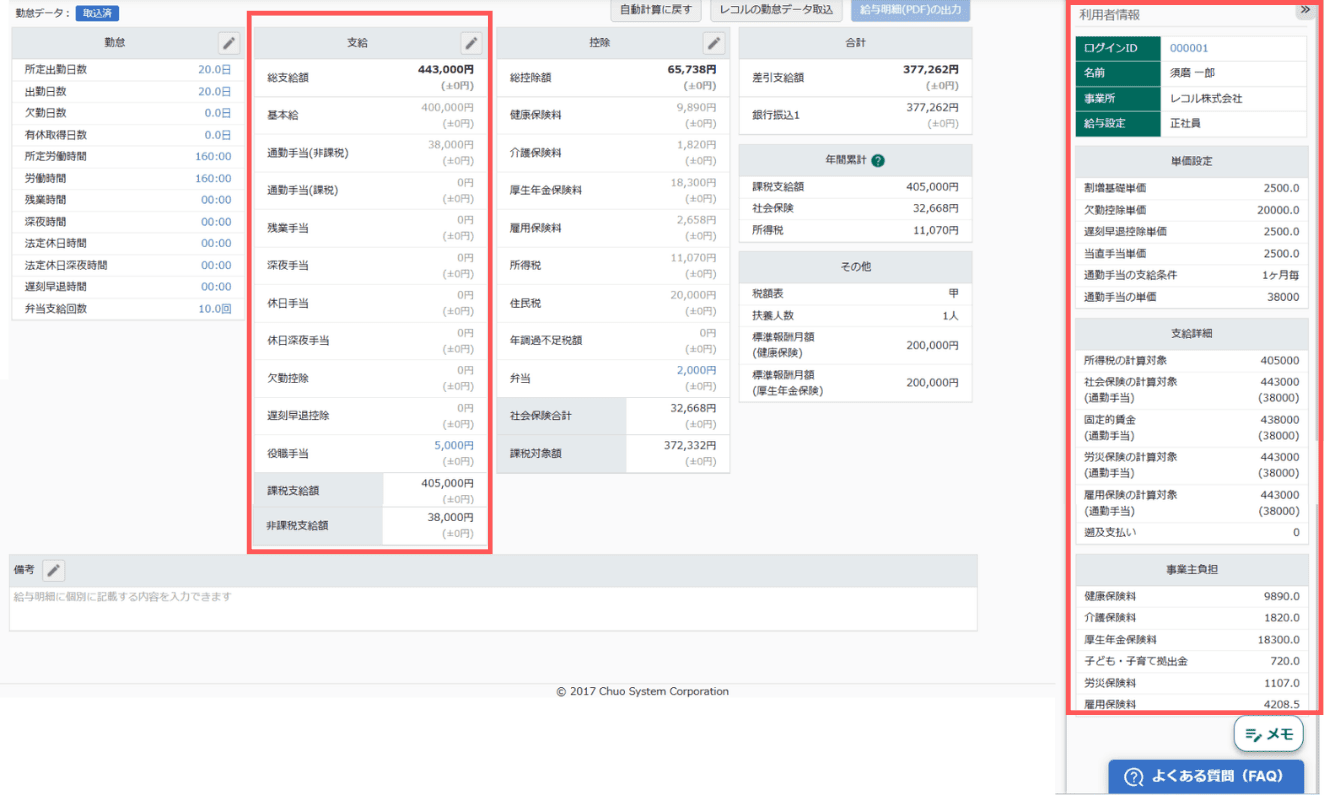

給与データ(「支給」「控除」項目)についても、給与設定で「毎月手入力」を選択している項目があれば、値の入力が必要です。それぞれの編集ボタンからデータを入力してください。

データはすべてインポートで一括設定することも可能です。

詳細は以下リンクを参照してください。

勤怠データの取込、給与データの更新が完了したら、自動計算されますのでSTEP2:給与計算実施は完了です。

まずは支給額がお手元の過去給与と一致するか確認します。

※支給額が一致しない限り、基本的に控除額も一致しません。まず支給額を先に一致させましょう。

総支給額と各項目の金額をチェックし、一致している場合はSTEP4:控除額を一致させるへ進んでください。

不一致の場合は以下ポイントを見ながら、設定内容を見直し、給与計算結果をあわせてください。

[給与設定]で設定した「単価設定」の内容による利用者ごと単価金額や支給詳細は、右側の利用者情報で確認することができます。

ログインIDをクリックすると利用者情報の設定を変更することも可能です。

<各支給項目の金額が想定とは異なる場合>

<「マイナス計算」の支給項目の金額が0円になる場合>

<通勤手当の金額が想定とは異なる場合>

次には控除額がお手元の過去給与と一致するか確認します。

※社会保険料・雇用保険料の金額が一致していないと、所得税の金額も一致しません。

各控除項目は上から一致させていきましょう。

総控除額と各項目の金額をチェックし、一致している場合はこれで給与計算の検証は完了です。

ほかの従業員も同様に給与自動計算を実施し、検証を行いましょう。不一致の場合は以下ポイントを見ながら、設定内容を見直し、給与計算結果をあわせてください。

[給与設定]で設定した「単価設定」の内容による利用者ごと単価金額や事業主負担の詳細は、右側の利用者情報で確認することができます。

ログインIDをクリックすると利用者情報の設定を変更することも可能です。

一致していない場合、支給項目や控除項目の詳細設定で計算対象の選択等が誤っている可能性があるため、設定を見直してください。

<各控除項目の金額が想定とは異なる場合>

<社会保険料が全従業員一律で計算されていない場合>

<社会保険料が計算されない利用者がいる場合>

<社会保険料が想定とは異なる利用者がいる場合>

<雇用保険/労災保険を計算したくないのに計算される利用者がいる場合>

<計算式に利用する主な項目の設定場所>